賃貸物件でのペットの多頭飼育によるトラブルを解決したい|京都府50代男性からの探偵相談事例

更新日:2025-11-10

掲載日:2024-12-20

昨今、ペットの多頭飼育崩壊が増加しており、賃貸物件のオーナーにとって深刻な問題となっています。入居者が管理能力や生活環境を超える数のペットを飼育することで、騒音や悪臭が発生し、近隣住民とのトラブルへと発展するケースが後を絶ちません。物件の価値低下や修繕費の増加だけでなく、オーナーとしての信頼に影響する可能性もあります。多頭飼育崩壊に適切に対処するためには、まず実態を正確に把握することが重要です。しかし、オーナー自ら調査しようとすると入居者との関係悪化を招き、かえって事態を複雑化させることにもなりかねません。本記事では、ペット飼育可の賃貸物件の貸出人から寄せられた相談事例をもとに、貸貸物件での多頭飼育崩壊の疑惑を放置するリスクと、探偵調査を活用した解決方法について紹介します。

賃貸物件でのペットの多頭飼育崩壊にお悩みの方へ

ペットの多頭飼育による問題点

ペットの多頭飼育の現状

昨今では、多頭飼育崩壊の問題が増加傾向にあります。環境省の調査によれば、2020年度には全国の動物愛護団体などに寄せられた相談件数が1,441件にのぼりました。この問題は全国各地で発生しており、動物たちの命を危険にさらすだけでなく、飼い主自身の生活の破綻や近隣住民とのトラブルなど、さまざまな深刻な影響を及ぼしています。多頭飼育問題は、個人だけでなく地域全体にとっても重要な課題となっています。

※参照:環境省「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」第1章 多頭飼育問題とはどのような問題か|環境省ホームページ

賃貸物件でのペットの多頭飼育に伴う問題点

賃貸物件でのペットの多頭飼育は、様々な問題を引き起こす可能性があります。特に、契約時に想定していなかった数のペットが飼育されることで、物件や周辺環境に深刻な影響を及ぼすことがあります。貸主として注意すべき主な問題点は以下の通りです。

-

多頭飼育により、物件内部が損傷する恐れがある。

-

悪臭や騒音で、物件の評判が悪化する可能性がある。

-

近隣から苦情が増え、管理が困難になる。

-

不衛生な環境が広がり、物件価値が低下する。

-

多額の修繕費用が必要になるケースがある。

ペットの多頭飼育崩壊を起こしやすい人の特徴

ペットの多頭飼育崩壊は、特定の人々に起こりやすい傾向があります。これには、さまざまな心理的、社会的要因が影響しています。多頭飼育を行うことで、動物たちが劣悪な環境に置かれることが多く、飼い主自身も困難な状況に陥ることがあります。以下は、多頭飼育崩壊を起こしやすい人の特徴です。

-

孤独感の強い人|他者とのつながりが薄く、孤独を埋めるために多くの動物を飼う傾向がある。

-

高齢者|体力的な問題から動物の世話が困難になり、管理が行き届かなくなることが多い。

-

知識不足|動物の正しい飼育方法や繁殖管理についての理解が不十分である。

-

経済的困窮|経済的な理由で十分な餌や医療ケアを提供できず、動物を管理できない。

-

精神的問題|動物への執着や依存心が強く、適切な判断を下せないことがある。

相談内容「多頭飼育による近隣トラブルが起きている」

相談事例

賃貸物件でのペットの多頭飼育を放置する危険性

賃貸物件への被害

ペットの多頭飼育を放置すると、賃貸物件に深刻な損害をもたらす可能性があります。動物の爪とぎによる壁や柱の損傷、尿や糞による床や壁へのシミや悪臭の染み付きが進行し、原状回復が困難になります。特に、ペットの数が増えるほどこれらの問題は深刻化し、修繕費用が高額になる傾向があります。また、長期的には建物の構造にまで影響を及ぼす可能性があり、物件の資産価値の低下につながる恐れがあります。

多頭飼育崩壊に関する事件(2024年12月20日時点)

-

犬の「多頭飼育崩壊」で悪臭・騒音地獄の借家 契約解除まで8年超、物件オーナーの苦悩|掲載元:産経新聞|掲載日:2024年12月11日

-

「犬猫ボランティアの神様」を動物虐待容疑で逮捕 多頭飼育し放置 京都|掲載元:毎日新聞|掲載日:2020年11月19日

近隣住民とのトラブル

多頭飼育を放置すると、近隣住民との深刻なトラブルを引き起こす可能性が高まります。ペットの鳴き声や悪臭が周辺住民の生活環境を著しく悪化させ、苦情が多発する恐れがあります。これらの問題が長期化すると、近隣関係の悪化や物件の評判低下につながり、貸主側の管理不足と判断された場合は損害賠償などの法的リスクも生じます。最終的には他の入居者の退去や貸主の信用低下、経済的損失を招く可能性があります。

賃貸物件でのペットの多頭飼育の問題を解決する方法

自分でできること

賃貸物件でのペットの多頭飼育によるトラブルを解決するためには、早期の対応が重要です。貸主は、入居者とのコミュニケーションを通じて問題を把握し、適切な対策を講じることが求められます。具体的な対応策は以下の通りです。

-

入居者への注意喚起を行う。

-

飼育頭数の制限を明確化する。

-

定期的な物件の点検を行う。

-

騒音や悪臭対策の提案をする。

-

近隣住民への配慮を促す。

公共機関や警察への相談

ペットの多頭飼育によるトラブルが深刻化した場合、公共機関や警察などの相談先が活用できます。それでも、近隣住民からの苦情が続く場合や、動物の健康や安全に関わる問題が発生した場合は、専門家の助けを借りることも検討してみましょう。以下に、相談先を紹介します。

-

地域の動物愛護管理センター:動物の飼育に関する相談や指導を受けられる。

-

保健所:衛生面や健康に関する問題について相談できる。

-

市町村の生活環境課:地域の環境や住民トラブルに関する相談ができる。

-

警察:騒音や近隣トラブルが悪化した場合、法的なアドバイスや介入を求めることができる。

-

弁護士:法的な問題が発生した場合、専門的なアドバイスを受けることができる。

専門家の利用

賃貸物件でのペットの多頭飼育に関する問題は、時に複雑化し、自己解決が難しい場合があります。特に、騒音や悪臭による近隣トラブルが深刻化した際には、迅速かつ適切な対処が求められます。このような状況では、専門的な知識と経験を持つ第三者の支援を受けることが有効です。具体的には、客観的な証拠を収集し、問題の実態を明らかにすることで、適切な解決策を見出す手助けをしてくれます。賃貸物件でのペットの多頭飼育によるトラブルにお悩みの場合、専門家の利用が有効です。

賃貸物件でのペットの多頭飼育トラブルを解決するために有効な探偵調査

トラブル解決に向けた証拠収集に有効な探偵調査

賃貸物件でのペットの多頭飼育トラブルが深刻化した場合、探偵を活用することで問題の実態を明確にすることができます。探偵は多頭飼育の現状や騒音、悪臭の状況を客観的に調査し、具体的な対策を講じるための確実な証拠を収集します。自己調査ではプライバシー侵害など誤った方法を取ることで、法的トラブルに発展する危険性もあります。そのため、こうしたリスクを避けながらスムーズに解決するためには、探偵の専門的な調査が効果的です。

自己調査のリスク

賃貸物件でのペットの多頭飼育に関する問題を自己調査で解決しようとする場合、様々なリスクが伴います。特に、感情的な判断や不十分な情報に基づく行動は、状況を悪化させる可能性があります。以下のリスクを考慮することが重要です。

-

証拠不十分:自己調査では客観的な証拠が不足し、問題解決に至らない可能性がある。

-

感情的判断:感情に流されて適切な対応ができず、トラブルが長引く恐れがある。

-

近隣との関係悪化:自己調査による対処が不十分だと、近隣住民との関係がさらに悪化する可能性がある。

-

法的リスク:自己判断で行動した結果、契約違反や法令違反となり、法的責任を問われる恐れがある。

-

解決策の誤認:適切な情報を得られず、誤った解決策を選択してしまうリスクがある。

賃貸物件でのペットの多頭飼育によるトラブルは探偵に相談

賃貸物件でのペットの多頭飼育にお悩みの方は探偵に相談しましょう

賃貸物件でのペットの多頭飼育によるトラブルにお悩みの場合、多頭飼育崩壊に巻き込まれないためにも専門家に相談しましょう。問題を抱えていることで、近隣トラブルへの発展だけでなく、賃貸物件の価値が低下してしまうかもしれません。「住民が多頭飼育しているかも?」「多頭飼育によるトラブルを解決したい」というお悩みを抱えている方は専門家に相談する事で解決策を知る事ができます。私たちは24時間対応の無料相談窓口を用意していますので、一人で悩まずに、まずはご相談ください。

※当サイトのご相談事例は、探偵業法第十条に基づいて、個人が特定されないよう内容を一部編集しています。 弊社は関西という地域柄発生する様々な問題に対して、ご相談者様のプライバシーを最優先に考え、安心してご利用いただける調査サービスの提供を行っています。

一人で悩まず、

いつでもご相談ください。

ご相談・お問い合わせ

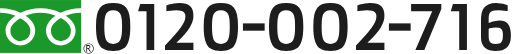

無料相談ダイヤル(24時間受付)

0120-002-716

0120-002-716

ご相談や悩み事、誰にも言えない不安など、経験豊富なカウンセラーが真摯に対応させて頂きます。 どんな些細なことでも、一人で悩みを抱えずにご相談ください。

メール無料相談(24時間受付)

※ご相談・お見積もりは何度でも無料です。

※相談内容・プライバシーをお守りします。

※送信後48時間以内に返答がない場合はお電話でお問い合わせください。

※お急ぎの方は無料相談ダイヤル(0120-002-716)をご利用ください。

探偵法人大阪調査士会

大阪府大阪市北区西天満4丁目10-23 601

大阪府公安委員会 62240024号